A versão que nunca envelhece

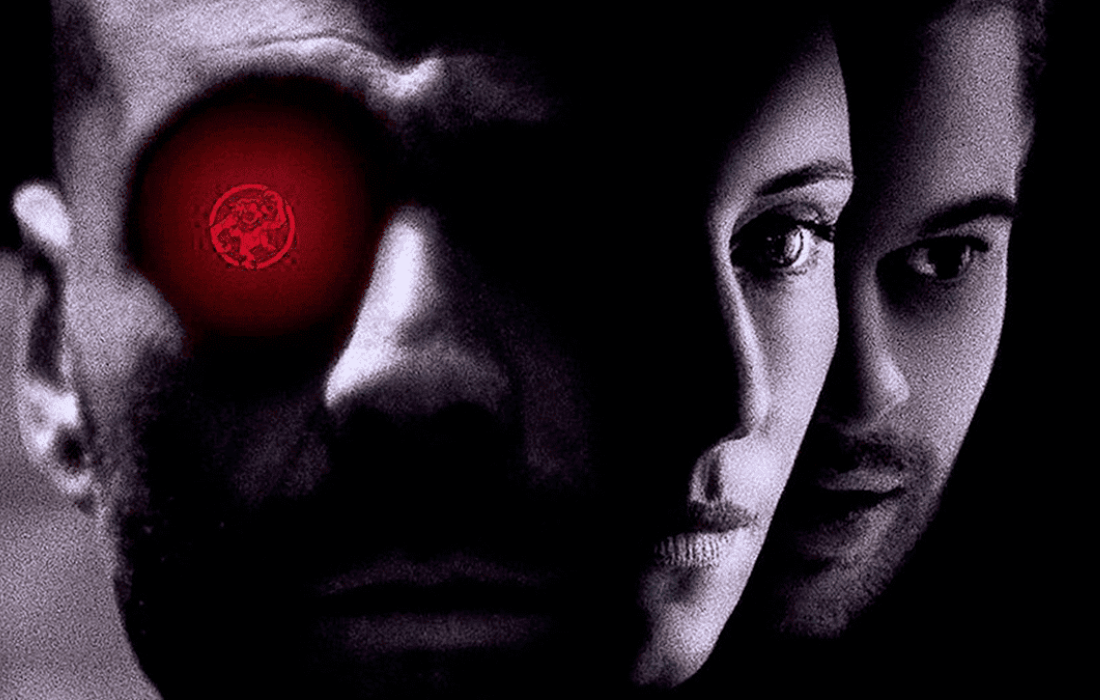

Mais de quarenta anos após o lançamento do primeiro Blade Runner, a pergunta que o filme — especialmente na versão Blade Runner Final Cut — nos lança continua intacta: o que significa ser humano em um mundo dominado por máquinas e memórias fabricadas? Baseado no romance “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, do escritor Philip K. Dick, o filme de Ridley Scott traduz para o cinema a inquietação metafísica do autor — a dúvida constante sobre o que diferencia o homem da máquina.

Com o Final Cut (2007), Scott finalmente apresenta sua visão pura e sem interferências de estúdio — uma obra que depura o excesso, restaura a ambiguidade e amplia o desconforto. Enquanto muitos enxergam Blade Runner Final Cut apenas como uma versão restaurada, ele é, na verdade, um ato de arqueologia filosófica. O filme remonta e questiona nossa própria relação com o progresso, a tecnologia e a identidade. É uma ficção que envelhece menos que a realidade.

O corte que cicatriza — e reabre feridas

O Final Cut elimina narrações redundantes e finais “felizes” impostos por executivos na versão de 1982. A nova montagem reforça o silêncio e a dúvida. Cada plano se torna mais atmosférico; cada sombra, mais carregada de significado. É como se Scott dissesse: “o verdadeiro futuro é a incerteza”.

O personagem de Deckard (Harrison Ford) deixa de ser o herói relutante e assume o papel de um homem que caça outros seres sem ter certeza se ele próprio é humano. A estética noir permanece, mas a moralidade evapora — e esse é o ponto.

O Final Cut é menos um filme sobre robôs e mais sobre o esgotamento da alma humana num mundo onde tudo é programável.

Humanidade em código-fonte: o que Blade Runner Final Cut nos ensina sobre ser humano

Em tempos de inteligência artificial generativa e algoritmos que “imitam” consciência, o Final Cut parece mais atual do que nunca. Os replicantes não são máquinas metálicas: são espelhos emocionais. Eles amam, sofrem e buscam sentido em sua breve existência.

Roy Batty (Rutger Hauer) é o verdadeiro protagonista do caos: ao dizer “Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva”, ele resume o desespero de todo ser consciente diante da finitude. O Final Cut amplia esse impacto ao remover a trilha sentimental do narrador e deixar o vazio ecoar — a emoção não vem do som, mas da ausência dele.

A pergunta central — “os replicantes sonham?” — agora ganha um eco maior:

E nós, que terceirizamos nossas memórias para a nuvem, ainda sonhamos com algo que não possa ser deletado?

Cidade, neblina e esquecimento

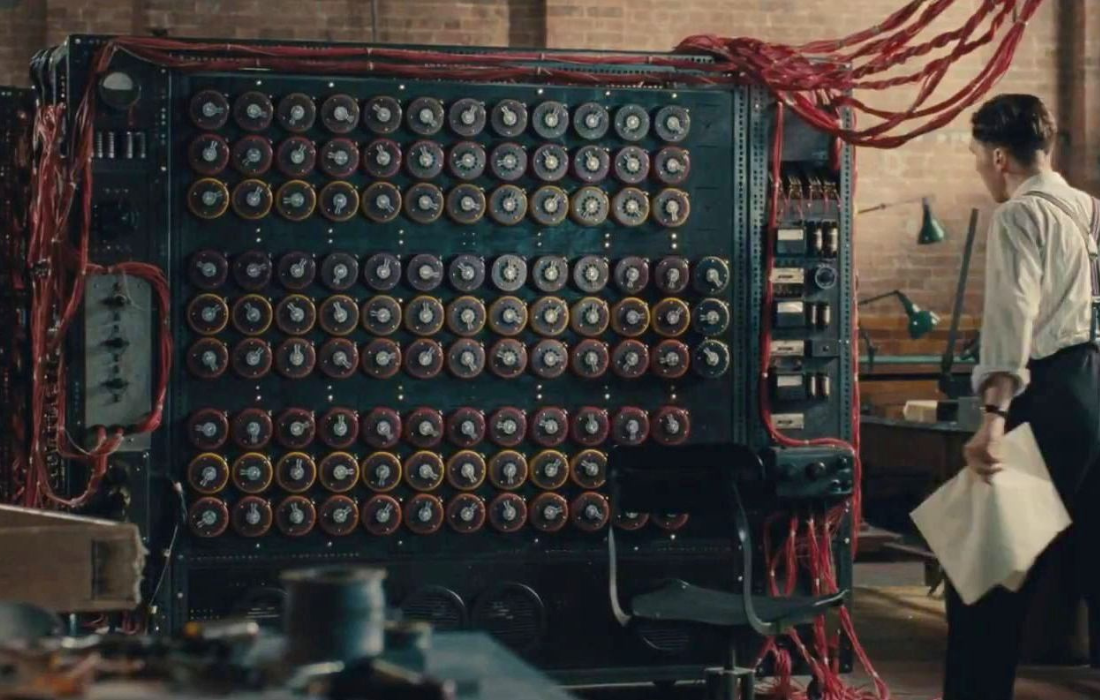

A Los Angeles de 2019 (no filme) é um delírio urbano — uma Babel tecnológica onde o céu é permanentemente coberto por fumaça, luzes de neon e publicidade invasiva. No Final Cut, esse cenário se torna quase um personagem: vivo, pulsante e decadente.

É o retrato de uma civilização congestionada por informações e vazia de sentido — um prenúncio preciso do nosso presente. A estética cyberpunk que o filme ajudou a consolidar virou norma no imaginário contemporâneo: cidades verticais, vigilância constante e corpos substituíveis.

Ridley Scott criou um universo que não apenas influenciou o cinema, mas moldeou o modo como imaginamos o futuro — sombrio, industrial e saturado de tecnologia.

A dúvida final: Deckard é humano?

A pergunta que o Final Cut deixa em aberto — se Deckard é ou não um replicante — é sua maior força. Ao inserir o sonho com o unicórnio, Ridley Scott transforma a dúvida em estrutura. Não se trata mais de descobrir a resposta, mas de conviver com a incerteza.

Essa ambiguidade reflete nossa era: vivemos em um mundo onde a autenticidade se dissolveu entre filtros, avatares e algoritmos. Deckard é só mais um entre nós — preso entre o que sente e o que foi programado para sentir. A genialidade do Blade Runner Final Cut é não dar respostas. Ele não quer ser entendido; quer ser sentido — como uma lembrança que talvez nem seja sua.

Por que o Final Cut é o verdadeiro Blade Runner

O Blade Runner Final Cut não é apenas uma versão corrigida; é o manifesto de um diretor sobre controle e autoria. Em um mundo de produtos padronizados e consumo acelerado, Scott exige tempo, silêncio e contemplação. O ritmo lento e os enquadramentos longos desafiam a lógica atual da atenção fragmentada — e por isso, o filme permanece insubstituível.

Enquanto a cultura pop busca finais explicativos, o Final Cut aposta no mistério. E é esse vazio que o torna eterno.

Lágrimas na chuva, bytes no ar

Mais do que um clássico da ficção científica, Blade Runner Final Cut é um rito de passagem entre o humano e o pós-humano. Ele questiona a própria ideia de memória, autenticidade e significado. O futuro que Ridley Scott previu não é distante — ele já chegou, em cada algoritmo que nos observa e em cada lembrança que a tecnologia nos ajuda a esquecer.

Talvez o verdadeiro Final Cut não seja o do filme, mas o que a realidade fez em nós.

Trailer: Blade Runner final cut